Pagina 9 di 11

Inviato: sab, 17 ott 2015 12:59

di Infarinato

Sí, la sua interpretazione è in linea con la definizione tradizionale di dittongo e iato (fra l’altro richiamata in questo stesso filone

poco sopra: veda gli esempi, che sono chiarificatori!), la quale non è «in disaccordo con me», sibbene con la

realtà fonetica, come le già ha spiegato molto bene Valerio e come credo di aver chiarito definitivamente in un

mio vecchio intervento, citato millanta volte in questo fòro (e anche in tesi di dottorato!

), e in particolare nel

secondo intervento di questo filone… Ma non s’era detto di leggerci per bene quanto scritto in precedenza prima d’intervenire s’un qualsiasi argomento?

Sul resto concordo ovviamente con quanto detto da Valerio negli ultimi interventi. Voglio solo soffermarmi su questo punto…

Ivan92 ha scritto:«L'iato è una successione eterosillabica di due vocali pure di cui, se la seconda vocale non è accentata, l'iato è atono e l'andamento è neutro. In

maestà abbiamo un esempio d'iato atono: ma-es-tà».

A parte il fatto che, com’è stato piú volte menzionato anche in questa piazza, il concetto di sillaba è uno dei piú difficili da definirsi in maniera foneticamente rigorosa, quando sono in concorrenza, è eventualmente l’accento a determinare la scansione sillabica, non viceversa.

Inviato: dom, 18 ott 2015 19:07

di Ivan92

valerio_vanni ha scritto:Ma secondo loro questo

iato atono è formato da due sillabe o da una?

Non lo dicono esplicitamente, ma lo fanno capire:

ma-es-ta è la giusta sillabazione, secondo loro. Le vocali si ripartiscono su due sillabe differenti. Ripeto, ciò che mi stupisce è il trattamento che riservano [

soltanto] a questa coppia di vocali contigue, entrambe non accentate. L'intéro manuale sembra prendere le distanze dalle definizioni tradizionali, tant'è che sia in

mia sia in

mai, per esempio, c'è un dittòngo. Poi, all'improvviso, spunta fuori questo iato atono. Soltanto un esempio viene fatto, ch'è appunto quello di

maestà, sufficiente però a ingarbugliare le idee.

Inviato: dom, 18 ott 2015 20:44

di valerio_vanni

Ivan92 ha scritto:valerio_vanni ha scritto:Ma secondo loro questo

iato atono è formato da due sillabe o da una?

Non lo dicono esplicitamente, ma lo fanno capire:

ma-es-ta è la giusta sillabazione, secondo loro.

Cosa ci possiamo fare? Andiamo là con atteggiamento minaccioso?

"Ajo! Se sento ancora la parola iato atono sono cazzotti dietro le orecchie!" (citando Aldo, Giovanni e Giacomo).

Ivan92 ha scritto:Le vocali si ripartiscono su due sillabe differenti. Ripeto, ciò che mi stupisce è il trattamento che riservano [

soltanto] a questa coppia di vocali contigue, entrambe non accentate. L'intéro manuale sembra prendere le distanze dalle definizioni tradizionali, tant'è che sia in

mia sia in

mai, per esempio, c'è un dittòngo.

Non credo che lo riservino solo a quelle. Un criterio della sillabazione tradizionale esclude il dittongo se nella sequenza non è presente almeno una "u" o una "i". Quindi (si potrebbe indagare al riguardo) dovrebbero identificare questi iati atoni anche in parole come "aeroplano", "Leontina", "realizzare", "boa", "miao". Chissà se fanno eccezione per i monosillabi…

Ivan92 ha scritto:Poi, all'improvviso, spunta fuori questo iato atono. Soltanto un esempio viene fatto, ch'è appunto quello di

maestà, sufficiente però a ingarbugliare le idee.

Il mio sospetto è che abbiano trovato una soluzione di compromesso.

Da una parte cercano di accontentare la sillabazione tradizionale, continuando a usare la parola "iato", dall'altra evitano di mettere nella stessa definizione le sequenze presenti in "reale" e in "realismo".

Inviato: lun, 19 ott 2015 21:47

di Ivan92

valerio_vanni ha scritto:Chissà se fanno eccezione per i monosillabi...

Affianco a parole come

dea, vie, sue, sua, tuo, zio, c'è scritto

dittòngo. Dunque, nonostante la seconda vocale non sia alta, questi termini vengono [giustamente] considerati per quello che sono, cioè dei monosillabi, e la loro idea di dittòngo collíma perfettamente cólla sua definizione fonetica.

Mi sono appena accorto che in

faesíte, secondo loro, c'è un dittòngo: fae-si-te. La coppia di vocali in questione è la stessa che ritroviamo in

maestà, che però viene sillabata ma-e-stà. Veramente strano.

Inviato: mar, 20 ott 2015 3:30

di valerio_vanni

Ivan92 ha scritto:Mi sono appena accorto che in

faesíte, secondo loro, c'è un dittòngo: fae-si-te. La coppia di vocali in questione è la stessa che ritroviamo in

maestà, che però viene sillabata ma-e-stà. Veramente strano.

L'unica differenza tra le due è che in un caso la sillaba è aperta, nell'altra è chiusa.

Forse non concepiscono una sillaba di tipo CVVC, che effettivamente è grossetta. Però, se attaccano la /s/ alla sillaba che segue, per loro quella prima dovrebbe essere una sillaba aperta come in "faesite".

Inviato: mar, 20 ott 2015 14:54

di Ivan92

valerio_vanni ha scritto:[

S]e attaccano la /s/ alla sillaba che segue, per loro quella prima dovrebbe essere una sillaba aperta come in "faesite".

Intende [mae] ['sta]? A che pro dovrebbero attaccarla alla sillaba seguente?

In generale, comunque, mi sono accorto che nella sillabazione fanno differenza tra

s sorda e sonora. La prima fa sempre parte della sillaba che precede: ['ris] [*kjo], ['fis] [ko], ecc; la seconda, invece, di quella che segue: ['ri] [zma], ['ɔ] [zlo], ecc.

*

In questo caso, a dir la verità, ricorrono all'occlusiva palatale [c]: ['riscjo].

Inviato: mar, 20 ott 2015 15:31

di Infarinato

valerio_vanni ha scritto:Ivan92 ha scritto:[

M]

aestà […] viene sillabata ma-e-stà.

L'unica differenza tra le due è che in un caso la sillaba è aperta, nell'altra è chiusa.

Ma allora ciò testimonierebbe il fatto che, come

dicevo sopra, per loro, la struttura sillabica è in qualche modo predeterminata, e sovraordinata a ogni differenza accentuale o continuo vocalico.

Ivan92 ha scritto:In generale, comunque, mi sono accorto che nella sillabazione fanno differenza tra

s sorda e sonora. La prima fa sempre parte della sillaba che precede: ['ris] [*kjo], ['fis] [ko], ecc; la seconda, invece, di quella che segue: ['ri] [zma], ['ɔ] [zlo], ecc.

Sono dei folli.

Ivan92 ha scritto:*In questo caso, a dir la verità, ricorrono all'occlusiva palatale [c]: ['riscjo].

Sono dei folli²… anzi, degl’incompetenti (che è peggio).

Inviato: mar, 20 ott 2015 17:38

di Ivan92

Si riferisce alla sillabazione delle parole contenenti [z], giusto?

Infarinato ha scritto:Sono dei folli²… anzi, degl’incompetenti (che è peggio).

Sí, sostengono che i digrammi

ch e

gh, posti davanti alla vocale anteriore alta, danno luogo, nel parlato, a [c] e [ɟ]: ['cjeza] e ['ɟjanda], per esempio. Inoltre, davanti alle postalveolari, la nasale alveo-dentale diventa nasale postalveolare. Purtroppo non riesco a trovare il simbolo corrispondente. Comunque, per farla breve,

incidente o

ingessato presenterebbero una nasale postalveolare, secondo loro.

Inviato: mar, 20 ott 2015 18:03

di Carnby

Ivan92 ha scritto:Sí, sostengono che i digrammi

ch e

gh, posti davanti alla vocale anteriore alta, danno luogo, nel parlato, a [c] e [ɟ]: ['cjeza] e ['ɟjanda], per esempio.

L'italiano non è il greco o il francese.

Inviato: mer, 21 ott 2015 0:03

di valerio_vanni

Infarinato ha scritto:valerio_vanni ha scritto:Ivan92 ha scritto:[

M]

aestà […] viene sillabata ma-e-stà.

L'unica differenza tra le due è che in un caso la sillaba è aperta, nell'altra è chiusa.

Ma allora ciò testimonierebbe il fatto che, come

dicevo sopra, per loro, la struttura sillabica è in qualche modo predeterminata, e sovraordinata a ogni differenza accentuale o continuo vocalico.

Avranno abbracciato la grande illusione dei sillabatori automatici, che si ostinano a sillabare senza sapere dov'è l'accento

Ivan92 ha scritto:Intende [mae] ['sta]? A che pro dovrebbero attaccarla alla sillaba seguente?

Mi sono basato sul messaggio precedente, in cui c'era scritto "ma-e-stà". Ho dedotto che usavano la sillabazione tradizionale sulla esse impura.

Ho poi ipotizzato che facessero una differenza tra la sillaba aperta e quella chiusa.

Ivan92 ha scritto:In generale, comunque, mi sono accorto che nella sillabazione fanno differenza tra

s sorda e sonora. La prima fa sempre parte della sillaba che precede: ['ris] [*kjo], ['fis] [ko], ecc; la seconda, invece, di quella che segue: ['ri] [zma], ['ɔ] [zlo], ecc.

Mi pare che non abbia alcun senso.

Inviato: mer, 21 ott 2015 0:32

di Ivan92

valerio_vanni ha scritto:Mi sono basato sul messaggio precedente, in cui c'era scritto "ma-e-stà". Ho dedotto che usavano la sillabazione tradizionale sulla esse impura.

Ho poi ipotizzato che facessero una differenza tra la sillaba aperta e quella chiusa.

Chiarissimo.

Riguardo alle occlusive palatali, cito un passo d'un certo Pietro Maturi. A pagina 78 del suo

I suoni delle lingue, i suoni dell'italiano si legge:

Pietro Maturi ha scritto:Le occlusive velari [k g] sono interessate da un fenomeno di coarticolazione che, davanti alle vocali anteriori [ɛ e i] e all'approssimante palatale [j], ne anteriorizza il luogo di articolazione assimilandolo a quello palatale di queste vocali. Il fenomeno di coarticolazione è particolarmente evidente davanti alla vocale alta anteriore e all'approssimante palatale. Il risultato è che vengono a realizzarsi, in luogo delle occlusive velari, le occlusive palatali sorda e sonora [c ɟ]. In una trascrizione «larga» questo effetto viene generalmente trascurato, per cui si troverà chiaro ['kja:ro], aghi ['a:gi], ma l'effettiva pronuncia è invece ['cja:ro], ['a:ɟi].

Baggianate?

Inviato: mer, 21 ott 2015 1:22

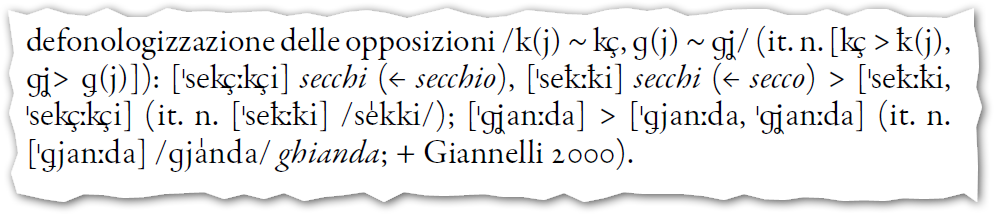

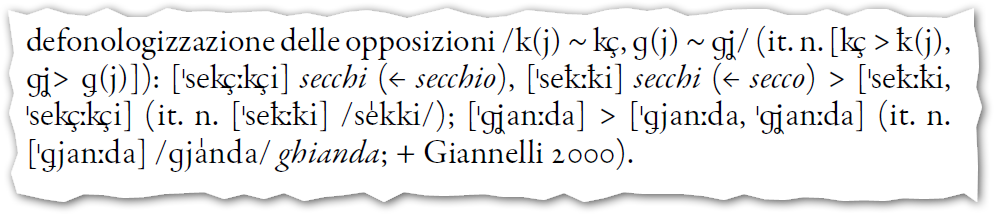

di Infarinato

Ivan92 ha scritto:Pietro Maturi ha scritto:Le occlusive velari [k g] sono interessate da un fenomeno di coarticolazione che, davanti alle vocali anteriori [ɛ e i] e all'approssimante palatale [j], ne anteriorizza il luogo di articolazione assimilandolo a quello palatale di queste vocali. Il fenomeno di coarticolazione è particolarmente evidente davanti alla vocale alta anteriore e all'approssimante palatale. Il risultato è che vengono a realizzarsi, in luogo delle occlusive velari, le occlusive palatali sorda e sonora [c ɟ]. In una trascrizione «larga» questo effetto viene generalmente trascurato, per cui si troverà chiaro ['kja:ro], aghi ['a:gi], ma l'effettiva pronuncia è invece ['cja:ro], ['a:ɟi].

Baggianate?

Abbastanza.

È vero che c’è una

minima coarticolazione davanti a vocali anteriori e approssimante palatale, ma il risultato è banalmente

prevelare, non palatale.

Vere palatali (ancorché piú propriamente delle affricate, invece che delle occlusive, e come tali piú opportunamente trascritte [

v. infra] —e comunque

mai seguite da [j], che viene da esse riassorbito)

esistevano con tutta probabilità in italiano antico, ma nel corso del XIX secolo si è avuta…

Inviato: mer, 21 ott 2015 1:40

di Ivan92

La ringrazio.

Infarinato ha scritto:È vero che c’è una

minima coarticolazione davanti a vocali anteriori e approssimante palatale, ma il risultato è banalmente

prevelare, non palatale.

Ma

prevelare non significa

palatale? C'è una zona intermedia tra il palato duro e il velo palatino?

Inviato: mer, 21 ott 2015 11:08

di Infarinato

Ivan92 ha scritto:Ma

prevelare non significa

palatale?

No.

Ivan92 ha scritto:C'è una zona intermedia tra il palato duro e il velo palatino?

Ehm, a essere davvero precisi,

piú d’una (pp. 167–8

).

Insomma, dire che, davanti a [ɛ e i j], [k] e [ɡ] si mutano in [c] e [ɟ] è un po’ come dire che i nessi [lj] e [nj] di

olio e

Antonio si mutano in [ʎ] e [ɲ], rispettivamente (anzi, con le loro trascrizioni, in *[ʎj] e *[ɲj]!), il che può essere vero anche per il toscano moderno nell’accento marcato [a ritmo allegro], senza peraltro che gli allofoni in questione arrivino mai a confondersi col /ʎʎ/ e il /ɲɲ/ di

foglio e

ragno, rispettivamente… e in ogni caso nulla di tutto questo appartiene all’«italiano normale».

Analogamente, ancor oggi, davanti a [ɛ e i j], nel toscano rustico si possono sentire (allato ai

normali prevelari —qui uso l’IPA ufficiale– [k̟] e [ɡ̟]) [c] e [ɟ] (meglio, [kç] e [ɡʝ]), ma non sono piú dei fonemi, sibbene dei «variofoni», cioè delle varianti [allofoniche] libere di /k/ e /ɡ/, rispettivamente.

Inviato: mer, 21 ott 2015 17:37

di Ivan92

La ringrazio dell'esauriente risposta.

Infarinato ha scritto:Analogamente, ancor oggi, davanti a [ɛ e i j], nel toscano rustico si possono sentire (allato ai

normali prevelari —qui uso l’IPA ufficiale– [k̟] e [ɡ̟]) [c] e [ɟ] (meglio, [kç] e [ɡɟ]), ma non sono piú dei fonemi, sibbene dei «variofoni», cioè delle varianti [allofoniche] libere di /k/ e /ɡ/, rispettivamente.

Due domande molto semplici: in una trascrizione stretta dovremmo usare i simboli di cui sopra (['k̟ja:ro], ['a:ɡ̟i])? E per quale ragione tra i luoghi d'articolazione non figura mai quello prevelare? Mi riferisco ai manuali e alla stessa

Guichipedía.