Ivan92 ha scritto:[C]he cosa s'intende per

sillabazione naturale?

Quella

naturalmente adottata dai bambini [italofoni] prima che gli venga insegnata la «grafo-sillabazione» a scuola, e da tutti noi quando sillabiamo qualcosa istintivamente senza pensare a come «andare a capo».

Nel caso di

questa e

una sberla essa coincide anche con quella dettata dalla scala di sillabicità —nel caso di

risma, no, ma qui subentrano le ostruzioni fonotattiche proprie della lingua italiana, per cui una sequenza quale [mz] sarebbe impossibile (nell’àmbito di un lessico genuinamente italiano), mentre la sillabazione

ris-ma è giustificata

sincronicamente a livello fonetico dalla brevità di [i

] e dall’allungamento di [z] ([ˈrizː-ma] —se la sillabazione [fonetica] fosse davvero *[ˈri- zːma], si contravverrebbe alla

regola principe della fonologia italiana [p. 4], per cui una vocale è [relativamente/tendenzialmente] lunga in una sillaba

aperta accentata non finale, e breve in ogni altro caso) e dal fatto che [

sC-, zC-]

non subiscono raddoppiamento fonosintattico (

città-[

s]

tato,

dà [z]

berle etc., appetto a

città [pː]

ronta,

dà [bː]

otte), e

diacronicamente [almeno] dal fatto che

Ĕ e

Ŏ latine

non si sono dittongate in toscano (e [a] non si è palatalizzata in francese [p. 8]) in questo contesto ([VsC]) proprio come in ogni altra sillaba

chiusa (e a differenza di quello che è accaduto alle sillabe aperte), dal fatto che

sC- iniziale è (o almeno

era) soggetto a pro(s)tesi (

per isbaglio,

in Isvizzera,

per iscritto etc.) e infine dalla selezione degli allomorfi

lo,

gli e

uno degli articoli determinativo e indeterminativo.

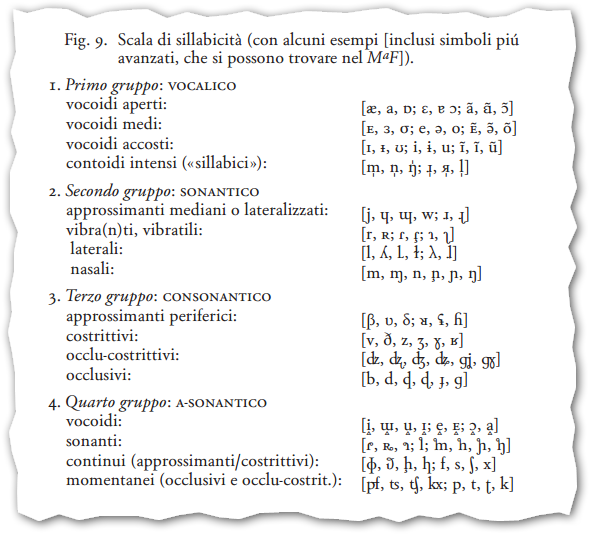

Sul resto le ha già risposto Carnby, ma val forse la pena riportare per intero il passo del Canepàri…

Luciano Canepàri, [i]MªPI[/i], p. 141, ha scritto:Come s’è già detto, la divisione in grafo-sillabe (della scrittura) tradizionale è in palese contrasto con la divisione in fono-sillabe della vera lingua, quella orale, nel caso di -sC-:

fe-sta, ri-sma, Fau-sto, ver-de, len-to, qual-che, mat-to, piaz-za, Ei-nau-di

/ˈfɛs-ta, ˈriz-ma, ˈfaus-to, ˈver-de, ˈlɛn-to, ˈkwal-ke, ˈmat-to, ˈpjaʦˈ-ʦa, ei-ˈnau-di/

Per parole come festa e risma, non ci sono dubbi sulla divisione sillabica, nonostante i vari grammatici e i teorici della lingua, per i quali la realtà fonetica non ha il minimo interesse (oppure gli è irraggiungibile concretamente, per motivi diversi tra cui, senz’altro, anche l’impreparazione fonetica); risulta, però, strano che anche molti fonetisti strumentali non si preoccupino troppo di questa realtà, dato che sembrano accettare senza discutere il (falso) dato che [VsCV, VzCV] siano *[V-sCV, V-zCV].

Un caso oggettivamente piú complesso, l’incontriamo per parole come stare, sdegno: se pronunciate isolatamente, abbiamo [sˈtaː-re, zˈdeɲː-ɲo], che sono (considerate) bisillabiche solo perché non sono proprio [s̩ˈtaː-re, z̩ˈdeɲː-ɲo] (trisillabiche a causa di [s̩z̩] appunto, consonanti sillabiche), ma una via di mezzo, per la prominenza e lo sforzo articolatorio richiesto. In realtà, per parole come queste, in contesto pospausale, una trascrizione piú accurata potrebbe essere [sˈstaː-re, zˈzdeɲː-ɲo], per mostrare il fatto che /s z/ [s z], in questi casi, sono assegnati, per metà, alla sillaba seguente, [staː, zdeɲː], mentre l’altra metà, essendo troppo debole per fare sillaba a sé, s’aggrega ugualmente a quella che segue. Però, appena questi «semi-contoidi» [s z] si vengono a trovare, nella frase, dopo un vocoide, automaticamente e «naturalmente» si dividono [Vs-CV, Vz-CV]: di stare, lo sdegno [dis-ˈtaː-re, loz-ˈdeɲː-ɲo].

Si procuri immediatamente questi libri, e lasci perdere gli altri!