Francophonie

- Perkele

- Messages : 14187

- Inscription : sam. 11 juin 2005, 18:26

- Localisation : Deuxième à droite après le feu

Francophonie

Sur le site de la fédération suisse de scrabble, je suis tombée par hasard sur cette liste de québécismes admis, à propos desquels j'aimerais que notre Québécois attitré nous donne un avis.

Il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux.

- Jacques

- Messages : 14475

- Inscription : sam. 11 juin 2005, 8:07

- Localisation : Décédé le 29 mai 2015, il était l'âme du forum

Je ne réveillerai pas la querelle sur la féminisation des mots en -eur, mais pour ce qui est d'amateur, pourquoi, plutôt qu'amateure, ne pas remettre en service amatrice, qui fut jadis en usage ? Cette formation n'est pas conforme, puisque que les mots en -teur font leur féminin en -trice (conductrice, cultivatrice, inspectrice, directrice...).

Si haut qu'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul (MONTAIGNE).

-

Invité

je trouve aussi ! dans la même logique, il faudrait dire autrice et non auteure.Jacques a écrit : mais pour ce qui est d'amateur, pourquoi, plutôt qu'amateure, ne pas remettre en service amatrice, qui fut jadis en usage ? Cette formation n'est pas conforme, puisque que les mots en -teur font leur féminin en -trice (conductrice, cultivatrice, inspectrice, directrice...).

je viens de survoler la liste de québécquismes en question, j'ai été très surprise ! on mesure bien là l'influence de l'éloignement géographique de nos cousins sur leur langue d'origine, sans oublier celle de leur environnement anglo-saxon ! Je n'ai trouvé familier que le mot "lettreur" ; je pense que nous l'utilisons, en Belgique du moins, dans le même sens.

Question : tous ces mots sont-ils admis comme faisant partie du vocabulaire fançais (1) ou uniquement pour la pratique du scrabble dans la Belle Province (2) ? je suppose (et espère) que c'est le (2) !

- Jacques

- Messages : 14475

- Inscription : sam. 11 juin 2005, 8:07

- Localisation : Décédé le 29 mai 2015, il était l'âme du forum

Belgicismes, québécismes, helvétismes et africanismes : nous n'avons pas de mot pour désigner les idiotismes propres à la France. J'ai l'impression de ressentir là un héritage du francocentrisme qui a longtemps voulu faire croire que le vrai français se parlait en France, je dirais même plus particulièrement dans la Région parisienne (qui serait donc le nombril de la francophonie) et que les autres pays étaient des sortes de dissidents de la langue. J'ai même rencontré des Belges qui en étaient convaincus. Cela me gêne beaucoup. Il n'y a pas un français mais plusieurs variantes, voire des dialectes, et la France n'a pas le monopole du bon langage. Se moquer des Belges et des Suisses parce qu'ils disent septante et nonante, c'est non seulement faire preuve de bêtise, mais aussi étaler un manque de culture, car ce sont eux qui sont dans l'orthodoxie et nous dans l'absurdité. J'ai publié sur le sujet un assez long article.

Il y a bien le mot gallicisme, j'ai cru à une période tenir la réponse ; mais les dictionnaires expliquent que les gallicismes sont des tournures propres au français en général, et en principe communes à tous les pays francophones. Alors, faut-il parler par une périphrase de français propre à la France ? Auriez-vous des suggestions ?

Il y a bien le mot gallicisme, j'ai cru à une période tenir la réponse ; mais les dictionnaires expliquent que les gallicismes sont des tournures propres au français en général, et en principe communes à tous les pays francophones. Alors, faut-il parler par une périphrase de français propre à la France ? Auriez-vous des suggestions ?

Si haut qu'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul (MONTAIGNE).

-

Denis Normand

Re: Francophonie

Les mots affiant, applet, appelette, chalin, disable (qui semble utilisé au lieu de dicible), embâcler (pour embrasser), extrant, n’existent pas ni dans ma langue, ni dans mon Dictionnaire québécois d’aujourd’hui, Robert, 1992.Perkele a écrit :Sur le site de la fédération suisse de scrabble, je suis tombée par hasard sur cette liste de québécismes admis, à propos desquels j'aimerais que notre Québécois attitré nous donne un avis.

cométique : je viens d’apprendre ce mot.

épluchette : dans ma langue s’applique toujours à une réunion champêtre où l’on fait bouillir les épis de maïs au début du repas.

gripette s’applique aussi aux adultes.

Huart ou huard : oiseau marin ou dollar canadien (la pièce porte un huard sur le revers).

joual : j’aurais défini par argot québécois

marchette : appareil à quatre petites roues aidant les adultes à marcher.

pitoune : j’ai déjà préparé un article sur l’étymologie de ce mot.

snoreau s’écrit aussi snoro. J’ai déjà préparé un article sur l’étymologie de ce mot.

aréna est du masculin.

J’utiliserais amatrice et non amateure.

On entend ataca, mais je crois que le mot juste est atoca.

barrure : serait un mot rare, impropre.

bécosses, utilisé aussi au féminin singulier ; dérivé de l’anglais backhouse, petite maison à l’arrière de la maison. Existant beaucoup dans ma jeunesse, surtout à l’arrière des maisons à la campagne.

beigne pour beignet.

On entend plus berçante que berceuse (mélodie) ; pour ma part je préfère ce mot à l’expression chaise berçante ou même rockingchair

binerie : vient de l’endroit où l’on peut consommer des « beans » ou fèves au lard.

broue : mousse, écume. Utilisé surtout dans l’expression ‘péter de la broue’ = se vanter.

cenne (n.f.) : un cent, la centième partie du dollar.

- Yeva Agetuya

- Messages : 2956

- Inscription : lun. 22 juin 2015, 1:43

-

André (G., R.)

- Messages : 7437

- Inscription : dim. 17 févr. 2013, 14:22

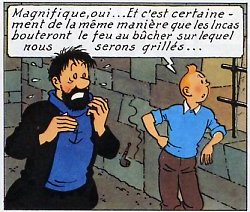

Il semblerait que « bouter le feu » se dise aussi en Suisse.

-

André (G., R.)

- Messages : 7437

- Inscription : dim. 17 févr. 2013, 14:22

Pas exactement, me semble-t-il, ou alors vous pensez au sens figuré de « pyromane ». Un boutefeu est plutôt un va-t'en-guerre, il favorise les querelles. Je viens de découvrir que le mot désignait à l'origine une mèche d'étoupe qui servait à mettre le feu aux pièces d'artillerie ou aux mines. « Bouter le feu » s'est donc dit probablement pendant un temps partout où l'on parle français. Mais je ne peux pas dire que l'expression me soit familière.

- Perkele

- Messages : 14187

- Inscription : sam. 11 juin 2005, 18:26

- Localisation : Deuxième à droite après le feu

Vérification faite, nous avons en provençal le verbe BOUTA qui signifie METTRE et de nombreuses compositions comme BOUTA SELLO : seller ; BOUTA COUIRE : mettre à cuire ; BOUTA MAN : mettre la main à la pâte ; parmi lesquelles BOUTA FIÒ : mettre le feu, substantivée en BOUTO-FIÒ : incendiaire.

Cela dit la langue d'Oil nous a emprunté BOUTADO qui chez nous est un caprice et plus rarement une saillie de l'esprit.

Cela dit la langue d'Oil nous a emprunté BOUTADO qui chez nous est un caprice et plus rarement une saillie de l'esprit.

Il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux.

-

André (G., R.)

- Messages : 7437

- Inscription : dim. 17 févr. 2013, 14:22