Da anni sogno una riforma ortografica per l’italiano, che renda immediatamente riconoscibile, senz’ambiguità, la pronuncia delle parole a partire dalla sola grafia. I motivi sono, in sintesi:

- un desiderio di facilità per me, che:

- spesso mi sono trovato e mi trovo a sbagliare pronunce di nomi e termini rari, o anche frequenti, che però la mia abitudine o il mio uso regionale hanno imparato male;

- fatico a rammentare le pronunce, mentre memorizzo con maggiore facilità le grafie (la cosa per me è marcatissima coll’inglese);

- così potrei sapere sùbito come si pronuncia qualsiasi termine ignoto che mi càpiti d'incontrare, senza andarlo a cercare sul DOP (…o peggio, a fare ricerche indipendenti [1, 2], ancorché divertenti

);

);

- un desiderio di completezza per la lingua in generale: ammiro lo spagnolo, col suo sistema logico e quasi perfetto al riguardo;

- (va da sé, un desiderio di maggiore facilità per gli stranieri che studino l’italiano);

- un desiderio di continuità e conservazione: i caratteri peculiari dell’italiano di base toscana rischiano di perdersi se non ben rappresentati nella grafia (questo è un elemento che è maturato in me poco alla volta, più lentamente).

Nel 2020, di ritorno da un viaggio in terra ispanoamericana, preso da entusiasmo linguistico elaborai una proposta che pubblicai poi l’anno seguente, in un volume che ne discuteva i vari aspetti.

I punti principali della proposta erano i seguenti (legenda: A⟨ ⟩ = grafia Attuale; N⟨ ⟩ = grafia Nuova proposta):

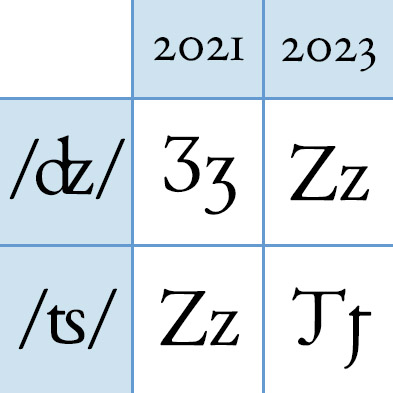

- Z — Zeta dolce (/ʣ(ʣ)/) e zeta dura (/ʦ(ʦ)/) vanno denotate rispettivamente con ⟨ʒ⟩ per /ʣ(ʣ)/ e ⟨z⟩ per /ʦ(ʦ)/. Es.: N⟨pozzo, zucca, garʒa, bronʒo⟩.

- S — Esse dolce (/z/) ed esse dura (/s/) vanno denotate rispettivamente con ⟨ʃ⟩1 per /z/ e ⟨s⟩ per /s/. Es.: N⟨seta, riso, viʃo, aʃma⟩.

- X — Nei casi in cui A⟨x⟩ abbia la pronuncja /ɡz/, anziché la più comune /ks/, la denoteremo con ⟨x̣⟩. Es.: N⟨Xanto, xilografia, ex̣emia, ex̣eunte⟩.

- I, U — Dove A⟨i⟩ e A⟨u⟩ hanno valore consonantico (/j/, /w/), si denotano rispettivamente con ⟨j⟩ e ⟨ʋ⟩. Dove A⟨i⟩ ha valore solamente diacritico (o etimologico), si denota con ⟨j⟩. Es.: N⟨manuale, Riace, qʋindi, gʋanto, scjame, sciare, mancja, magia⟩.

Per la precisione, proponevo una forma di ⟨ʋ⟩ un po’ diversa da quella con cui il grafema è rappresentato di solito: anziché con un fondo curvo, con un angolo in basso a sinistra. - GLI — Nei casi in cui A⟨gli⟩ dia una pronuncia /ɡli/ o /ɡlj/ (anziché la più consueta /(ʎ)ʎ(i)/), si userà una scrittura diversa, rispettivamente ⟨ghli⟩ e ⟨ghlj⟩. Es.: N⟨paglja, figljo, ganghljo, anghlicano⟩.

- E, O — Quando A⟨e⟩ e A⟨o⟩ si pronunciano aperte (/ɛ/, /ɔ/) si scrivono ⟨ɛ⟩ e ⟨ɔ⟩. Es.: N⟨cena, come, bɛllo, ɔro, pɔrtapenne, sɛicɛntodue⟩.

- ACCENTO — In una parola con due o più vocali, l’accento si segna quando non cade sull’ultima vocale prima dell’ultima lettera. Ovvero, distinguendo:

- se la parola finisce per vocale, l’accento si segna se non cade sulla penultima vocale;

- se la parola finisce per consonante, l’accento si segna se non cade sull’ultima vocale.

- che forma usare per la ⟨ʃ⟩ maiuscola;

- come rappresentare il raddoppiamento fonosintattico (di qui in avanti anche RF /ɛrreɛ̍ffe/).

Un esempio di brano dal libro scritto con questa proposta:

Il mio lettore che ɛ́ arrivato fin qʋi sará probabilmente un pɔ’ perplɛsso sulla ragjonevolezza e le opportunitá di qʋesta riforma gráfica. Tutti qʋesti accɛnti, le léttere strane e nʋɔve, gli rallɛ́ntano la lettura, la appesantíscono, lo costríngono a fermarsi sulle síngole parɔle perdɛndo il filo del discorso.

Ɛ́ inevitábile che sia cosí; sarɛbbe strano il contrarjo! Dirɛi che ɛ́ persino gjusto che sia cosí. Chi per tutta la vita, fin da bambino, ɛ́ stato abituato a scrívere e lɛ́ggere sɛmpre in un cɛrto mɔdo, pɔrta profondamente radicate dentro di sé, in mɔdo istintivo oltre che cɔnscjo e razjonale, le forme e i meccaniʃmi di qʋel sistɛma gráfico. Se ci dícono a voce un nome o una parɔla italjana che non abbjamo mai sentito e non conoscjamo, di sɔ́lito sappjamo comunqʋe come scríverla da súbito, in mɔdo istintivo, sɛnza biʃogno di ragjonare su qʋali símboli scritti, o combinazjoni di símboli scritti, sɛ́rvono per rappreʃentare qʋella data seqʋɛnza di sʋɔni. Ɛ́ gjɔcofɔrza, qʋindi, che un sistɛma divɛrso, appena introdotto, cáuʃi una sensazjone di disturbo e di difficoltá, di rallentamento: cɔzza contro decɛnni di abitúdine consolidata e mai messa in discussjone.

Tuttavia, qʋesto non ɛ́ un problɛma. […]

Con mia grande sorpresa e piacere, il libretto —per essere un’opera tanto di nicchia— ebbe un’accoglienza molto positiva: tanti si dissero favorevoli a una riforma di questo tipo, che rappresentasse in modo più completo la pronuncia, e ricevetti commenti e critiche competenti e intelligenti, alcuni anche che mi sorpresero per l’originalità del punto di vista3.

Seguendo uno di questi commenti, che mi colpì sùbito come cosa ovvia («…Ma come ho fatto a non pensarci?!»), decisi di cambiare la proposta per la zeta. Avevo optato per

- /ʦ(ʦ)/ > N⟨z⟩;

- /ʣ(ʣ)/ > N⟨ʒ⟩;

Per la A⟨x⟩, la mia preferenza da purista strutturale andava e va, naturalmente, all’adattamento (exeunte > eseunte): proponevo una distinzione anche per questo elemento per completezza, perché la proposta offerta al pubblico voleva riguardare solo la pronuncia, in tutti i suoi caratteri e [quasi] indipendentemente da altri aspetti di «cura della lingua». Ripensandoci, però, credo che sia più semplice, qui, proporre effettivamente l’adattamento, e quindi il cambiamento della pronuncia, anziché distinguere due iccasi diverse.

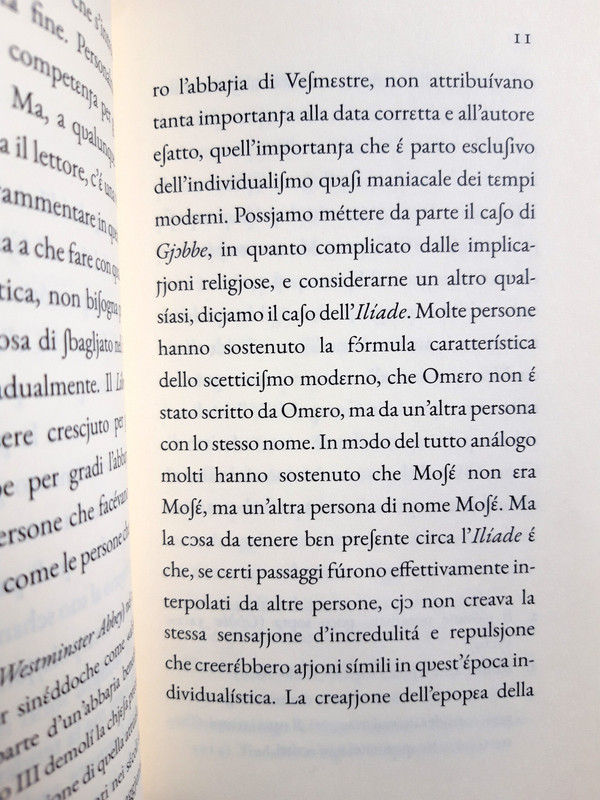

Alla fine dell'anno scorso ho [auto]pubblicato un libretto di tema non linguistico, una mia traduzione, usando questa nuova regola per la A⟨z⟩.

Una pagina del libro (potete vedere la ti lunga e la ⟨ʋ⟩ «angolata» disegnate da me):

Arriviamo finalmente al punto per cui ho aperto il filone. (Alleluja, dirà il lettore

Per certe cose sono una persona cronicamente indecisa, e da qualche tempo ho dei dubbi su tutto l’impianto di questa mia proposta.

Prima di parlare dei dubbi «in negativo», un’osservazione —un dubbio «in positivo»— sull’RF. Ho notato varie volte, a distanza di anni, che se m’impegno a leggere attentamente queste grafie riformate —se mi “costringo” a pronunciare correttamente l’italiano, emendandolo dai miei tratti regionali— dopo un po’ mi esce quasi spontaneamente anche l’RF, benché non sia rappresentato nella grafia. Non so se si tratti di autosuggestione, o se in qualche modo esso emerga quasi naturalmente dalla lingua, una volta che s’inizi a parlare più toscanamente. Comunque è una curiosità interessante, e se fosse condivisa naturalmente sarebbe importante per le soluzioni da adottare (o da non adottare) per rappresentare graficamente l’RF.

Veniamo ora ai dubbi, in ordine sparso.

- Dubbio generale: la riforma così pensata è molto lineare, ma è anche alquanto “isolazionista”. Mi dispiace questa distanza con le altre lingue latine (e “latinografe” in generale), e mi chiedo se si potrebbe ridurla, eventualmente riducendo la linearità e semplicità delle nuove regole proposte.

- Ultimamente, per ragioni indipendenti da questa riforma, mi sono trovato a consultare molto il DOP, e com’era già stato per il caso di neo- si è rafforzata in me l’impressione che, se l’autorevole dizionario segue un qualche principio rigoroso e prevedibile per la determinazione delle aperture fuor d’accento primario, questo non è chiaro, o almeno non lo è per me.

La mia proposta introduceva grafemi specifici per l’e e l’o aperte anche per renderne immediata l’indicazione fuor d’accento primario. Ma ha senso volere uno strumento specifico per indicare un elemento tanto fine… se poi in molti casi non sappiamo quale sia l’elemento da indicare, o la sua indicazione appare in gran parte arbitraria? Mi chiedo se non sarebbe più sensato, in tal caso, abbandonare del tutto la rappresentazione di /ɛ/ e /ɔ/ fuor d’accento primario (anche se in qualche caso può essere utile, e in certi casi la determinazione dell’apertura è piuttosto facile). In tal caso, potremmo abbandonare del tutto le lettere aperte e tornare agli accenti grave e acuto, con una regola del genere:

In tal caso, potremmo abbandonare del tutto le lettere aperte e tornare agli accenti grave e acuto, con una regola del genere:

- E, O — Quando A⟨e⟩ e A⟨o⟩ si pronunciano aperte (/ɛ/, /ɔ/), e sono sotto accento primario della parola, si scrivono ⟨è⟩ e ⟨ò⟩. Se sono aperte ma non sono sotto accento primario, continuano a scriversi ⟨e⟩ e ⟨o⟩. Es.: N⟨mèzzo, nòtte, mezzanòtte, tòsta, tostapane, sèi, cènto, seicènto, seicentodue⟩.

- ACCENTO — In una parola con due o più vocali, se non è già segnato da una N⟨è⟩ o N⟨ò⟩, l’accento si segna se non cade sull’ultima vocale prima dell’ultima lettera.

Quest’accento si segna grave sulla ⟨a⟩, acuto negli altri casi: ⟨à⟩, ⟨é⟩, ⟨í⟩, ⟨ó⟩, ⟨ú⟩. L’eventuale accento secondario non si segna. Es.: N⟨àula, paura, flúido, taccuino, órdine, portàndoceli, pendii, perché, caval donato, métter mano⟩.

- è alquanto “integrazionista”;

- è meno lineare, ma comunque piuttosto facile da maneggiare;

- è più tradizionalista, non richiedendo grandi cambiamenti logici rispetto all’uso attuale dei simboli;

- facilita la comprensione dei due timbri vocalici come “varianti” di una stessa lettera, mentre la cosa era meno chiara coll’uso di due grafemi diversi;

- graficamente, la possibilità di confusioni fra ⟨ò⟩ e ⟨o⟩ è minore di quella fra ⟨ɔ⟩ e ⟨o⟩ —non so per quella fra ⟨ò⟩ e ⟨ó⟩—;

- (non ci dà modo di rappresentare /ɛ/ e /ɔ/ fuor d’accento);

- fa crescere molto il numero di segnaccenti, rendendo la scrittura alquanto pesante.

- è vero quello che diceva Castellani:Dal punto di vista «estètico», gli accènti parranno tròppi. Mâ il bèllo ê il brutto, in questo campo, sono escluşivamente question d’abitùdine. Una pàgina in grèco non sembra cèrto brutta â nessuno… E â chî verrèbbe in mente di lamentarsi perché in franceşe ci son paròle con due ô trê accènti ciascuna [...]?

- il disturbo, mi pare —qui s’introduce il senso estetico d’ognuno—, può essere ridotto considerevolmente scegliendo un carattere tipografico adeguato —o, idealmente, facendosene disegnare uno ad hoc—: per esempio, mi pare che l’abbondanza di diacritici si noti relativamente poco, a colpo d’occhio, usando lo STIX Two Text o il Palemonas MUFI.

- La ti lunga crea una sequenza graficamente pesante quand'è seguìta da un’i lunga (approssimiamo: ⟨țj⟩); e la sequenza, per ragioni etimologiche, è purtroppo alquanto comune (potete vederla varie volte nella pagina fotografata sopra). Mantenendo ⟨j⟩, si potrebbe ridurre l’effetto di pesantezza grafica cercando una soluzione per /(ʦ)ʦ/ che non usi lettere che si allungano in basso. Ma quale? Idee varie:

- ⟨tz⟩; e quindi per esempio ⟨tzucca⟩, ⟨letzjoso⟩, ⟨tzio⟩, ⟨altzjamo⟩. Pro:

- soluzione relativamente tradizionalista, visto che «in ‹italiano› il digramma tz s’è sempre letto /(ʦ)ʦ/»; si veda anche il DOP;

- soluzione relativamente integrazionista, che mette insieme la ⟨t⟩ delle grafie italiane antiche (⟨Politiano⟩, ecc.), e di latino-inglese-francese, colla ⟨z⟩ della grafia italiana odierna;

- se N⟨z⟩ vale /(ʣ)ʣ/, N⟨tz⟩ per /(ʦ)ʦ/ è “logicamente” sensata? Non avrebbe più senso, allora, ⟨ts⟩?

- ⟨tz⟩ è esteticamente gradevole? Non mi sembra un gruppo molto italiano. O è solo l’abitudine? Probabilmente a certi stranieri il nostro frequente ⟨zz⟩ apparirà «stridente», ma noi non ci facciamo caso… e ⟨tz⟩ non so se sia molto peggio.

- ⟨ts⟩; e quindi per esempio ⟨tsucca⟩, ⟨letsjoso⟩, ⟨tsio⟩, ⟨altsjamo⟩. Pro:

- facilmente comprensibile;

- graficamente “scorrevole”, gradevole;

- introduce una possibile confusione fra /(ʦ)ʦ/ e /ts/, sequenze non chiaramente equivalenti (come ha notato brg, si tende ad avere un’assimilazione /ts/ > /ss/); con ⟨tz⟩ questo problema non ci sarebbe perché in italiano non esiste una sequenza /tʣ/;

- ⟨z⟩ per /(ʣ)ʣ/ e ⟨zz⟩ per /(ʦ)ʦ/; e quindi per esempio ⟨zzucca⟩, ⟨lezzjoso⟩, ⟨zzio⟩, ⟨alzzjamo⟩, ⟨razo⟩ (‘

’, non ‘arazzo’), ⟨rozo⟩, ⟨grezo⟩, ⟨zodíaco⟩, ⟨zénzero⟩. Pro e contro misti: bella e naturale in certi casi, bruttina e strana in altri; fa sparire la necessità ortografica di rammentarsi quando la zeta vada scritta scempia o doppia, cosa comoda sotto certi aspetti, negativa sotto altri; più chiaramente per il contro: in ogni caso ⟨zz⟩ iniziale non è molto bello, e si abbandonano le vicinanze grafico-etimologico-integrazioniste date da zeta per /(ʣ)ʣ/ e ti-qualcosa per /(ʦ)ʦ/.

- ⟨ż⟩; e quindi per esempio ⟨żucca⟩, ⟨leżjoso⟩, ⟨żio⟩, ⟨alżjamo⟩. Pro:

- vicina alla grafia attuale;

- un altro diacritico, e frequente: pesantuccio;

- le vicinanze grafico-etimologico-integrazioniste sono mantenute per ⟨z⟩, mentre per ⟨ż⟩ non in modo evidente.

- ⟨th⟩; e quindi per esempio ⟨thucca⟩, ⟨lethjoso⟩, ⟨thio⟩, ⟨althjamo⟩. Idea bislacca, unendo la ti etimologica e l’acca diacritica italiana. Pro:

- sequenza classicheggiante, esteticamente gradevole;

- in qualche caso coincide esattamente col latino [che adatta il greco] (lat. thium, it. A⟨zio⟩, N⟨thio⟩);

- forse poco immediata;

- non cj azzecca molto con ⟨th⟩ in generale nelle altre lingue;

- ⟨tz⟩; e quindi per esempio ⟨tzucca⟩, ⟨letzjoso⟩, ⟨tzio⟩, ⟨altzjamo⟩. Pro:

- La ⟨ʃ⟩ mi piace dal punto di vista grafico, ha un’ariosità rinascimentale, la preferisco molto, esteticamente, a tutte le ⟨s⟩ diacritizzate che ho visto finora. Tuttavia:

- la sequenza ⟨ʃj⟩ (⟨fuʃjone⟩, ⟨Aʃja⟩, ⟨ginnaʃjo⟩…), per quanto ben più rara di ⟨țj⟩, è comunque non bellissima, spesso anche nei caratteri che —a volte per mia specifica richiesta

— hanno la legatura apposita (Brill, Junicode, STIX Two Text);

— hanno la legatura apposita (Brill, Junicode, STIX Two Text); - sono ancora totalmente senza idee per la maiuscola. Varie forme considerate: ⟨Ʃ⟩, ⟨ᘕ⟩, ⟨ᘔ⟩, ⟨Ꞇ⟩, ⟨Ϛ⟩, ⟨Ҁ⟩, ⟨ↅ⟩, ⟨ʕ⟩, la maiuscola qui alla 3ª riga, 8ª colonna; nessuna che mi convinca particolarmente…

- la sequenza ⟨ʃj⟩ (⟨fuʃjone⟩, ⟨Aʃja⟩, ⟨ginnaʃjo⟩…), per quanto ben più rara di ⟨țj⟩, è comunque non bellissima, spesso anche nei caratteri che —a volte per mia specifica richiesta

- La ⟨ʋ⟩, che già al tempo mi aveva fatto pensare molto, mi convince poco. Non è né carne né pesce, si può confondere facilmente con ⟨u⟩ e ⟨v⟩… non appartiene a nessuna lingua a noi prossima… Ma che fare allora? Ho ripensato addirittura alla ⟨w⟩ (⟨gwanto⟩, ⟨qwesto⟩, ⟨twòno⟩); o di non avere un carattere specifico per /w/, e quindi avere dei digrammi, come ⟨qv⟩ e ⟨gv⟩ (…però sarebbe bello avere una soluzione più o meno simmetrica per i e u); ma sono ancora in alto mare.

Preciso che al momento —visti i mille dubbi [...oltre la probabile contrarietà dell'editore

————————

NOTE

- Se ⟨ſ⟩ è l’«esse lunga», ⟨ʃ⟩ potrebbe chiamarsi «esse bislunga».

- Oggi ci sembra una banalità distinguere ⟨u⟩ /u, w/ e ⟨v⟩ /v/, ma al suo tempo non erano distinte, e la distinzione che usiamo oggi è quella da lui proposta.

- Ne riporto uno che mi colpì, per l’approccio molto diverso ma degno di nota:

«[S]enza accento grafico», chiaramente, è una svista per «senz’accento [primario]», indipendentemente dalla grafia. L’idea è interessante e può estendersi anche oltre i verbi: es. ⟨bɛllíssimo⟩ /bell-/.[…] In linea di principio, al di là delle scelte grafiche proposte, sarei d'accordo a marcare l'accento sulle parole non piane, a distinguere le s e le z, a ragionare sulle i vocaliche, consonantiche e diacritiche,... Sono più scettico sull'apertura delle <e> e delle <o>. Mi sarebbe piaciuto sentire le vostre opinioni sulle alternanze vocaliche nella coniugazione dei verbi. Non mi riferisco ai cosiddetti dittonghi mobili, ma ai casi in cui la vocale tematica passa da chiusa ad aperta, mi spiego con un esempio. Le prime vocali di "pregare" e "notare" sono necessariamente chiuse perché atone e non sono in parole composte, ma nella prima persona singolare del presente indicativo diventano [ɛ] ed [ɔ], almeno in italiano standard. Se quindi da una parte usare due lettere diverse per tali forme verbali chiarirebbe in modo univoco le due pronunce, dall'altro farebbe diventare irregolari dei verbi regolari. Non solo ci sarebbe un'alternanza da infinito a indicativo presente, ma anche all'interno della coniugazione del presente indicativo: not-are》nɔt-o》not-jamo. Ci ritroveremmo con un verbo che oggi ha un'unica radice verbale che diventerebbe con due. Insomma far corrispondere ortografia e fonetica complica la coniugazione. Ne vale la pena? Soprattutto considerando la grossa variabilità nei vari italiani regionali? E se dicessimo che le lettere <ɛ> ed <ɔ> senza accento grafico si pronunciano comunque chiuse? Potremmo scrivere nɔtare, nɔto e nɔtjamo pronunciando comunque [no'ta:re], ['nɔ:to] e [no'tja:mo]. - Vd. G. Tognetti, Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani, pp. 16–18, § 7: «nella beneventana […] è la t che assume solo in questo speciale legamento una forma verticale, con doppio occhiello a sinistra […] Altrove le due lettere in legamento dovevano essere intese come una sola lettera, […] come è provato o dal trovarsi una (seconda) i dopo di esso (iustitjia) o, in nomi propri, dal raddoppiamento del digramma (Atjtjo = Azzo)».

- Per ridurre il numero di segnaccenti, si potrebbe valutare d'avere, come in portoghese, una sottoregola per la terminazione in -u: «sulle parole in -u l'accento si segna quando non cade sull'u finale», quindi per esempio ⟨Peru⟩, ⟨bambu⟩, ⟨caribu⟩, ⟨Geʃu⟩, ⟨ragu⟩, ⟨tabu⟩, ⟨Cefalu⟩... il che aiuterebbe per l'adattamento di termini come ⟨guru⟩ & compagni; ma non so se valga la pena d'introdurre questa complicazione concettuale... la linearità delle regole ha una sua particolare «bellezza logica», diciamo così; e le -u non sono poi molte. Mi piacerebbe comunque sentire il vostro parere anche su questo pensiero.

Un'altra idea per ridurre il numero di segnaccenti —ma questo solo per ischerzo, la riporto come curiosità strutturale che mi è venuta in mente— sarebbe mantenere le stesse regole per l'accentazione suddette ma sistematizzare l'uso dell'acca finale, che segnalerebbe anche l'RF: ⟨cittah⟩, ⟨Peruh⟩, ⟨cosih⟩, ⟨andrah⟩, ⟨Cefaluh⟩, ⟨poteh⟩, ⟨tuh⟩, ⟨treh⟩, ⟨cómeh⟩, ⟨sóprah⟩.